第2回COIサイエンスカフェ開催報告

今年の1月に第1回目のCOIサイエンスカフェを開き、COIが目指すサービスについて、一般の方々から、賛否を含め様々なご意見をいただきました。 第2回目となるのCOIサイエンスカフェは10月13日に蔵前会館(東工大大岡山キャンパス正門前)で開催しました。 今回は、つながり共創空間サービスをテーマにしました。

会場には、議論に参加いただく一般の方々、運営を担当する東工大環境・社会理工学院融合理工学系の野原研究室やファシリテーターを務める株式会社コンセントの方々、 COI関係者等約40名が集まりました。 今回は、テーマであるつながり共創空間サービスについて意見を述べていただくだけではなく、グループ討議で理解を深め、新たなサービスのアイデアを考え、それがどのような価値を提供出来るのかと言う点まで言及していただくことにしました。

最初にファシリテーターの川原田氏よりガイダンスがあり、 続いて東工大COI拠点の秋葉機構長がハピネス共創社会を目指す『以心電心』プラットフォームを説明し、 富士ゼロックスの小野氏がビデオを使いながらつながり共創空間サービスのコンセプトについて解説を行いました。

会場の様子(左)と、ファシリテーターの川原田氏(右)

秋葉機構長(左)と小野氏(右)のプレゼンテーション

会場の様子

ファシリテーターの川原田氏

秋葉機構長

小野氏のプレゼンテーション

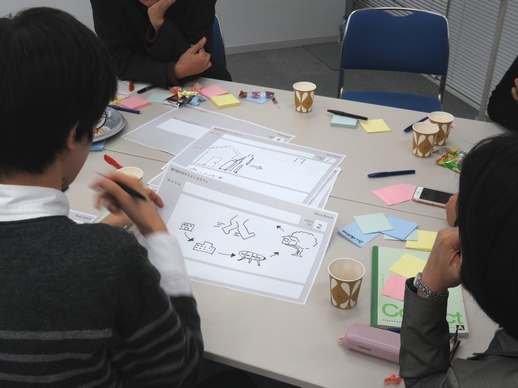

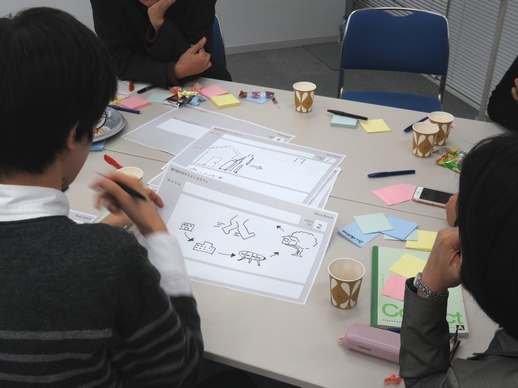

議論のスタートはハコモノです。 飲食店、銀行、スポーツ観戦施設等からあるハコモノを選び、それに関連する興味・共感・感情を羅列し、 その中から優れたアイデアを見つけ出し、それに検討を加え、何か新しい価値を提供できるように仕上げる。 そしてそれをベースに物語を創り、イラストで表現して発表をするというフローです。

ハコモノ候補(左)と選択したハコモノについて考察する(右)

更にアイデアを膨らまし(左)、それを物語に仕立てイラストで表現(右)

ハコモノ候補

選択したハコモノについて考察する

更にアイデアを膨らまし

それを物語に仕立てイラストで表現

4つのグループが考えた物語は、次のようなものです。

■オドロキのある料理店

毎日カップ麺ばかり食べていた人の感情や生活リズムを分析した結果、その人にとってサプライズを提供する料理店を紹介する。彼はその料理に感動し、豊かな人生に目覚める。

■銀行から心用金庫に

Aさんが銀行に事業の相談に訪れると、Bさんを紹介された。2人はお互いにその熱意に共感して共に事業を始める。

銀行は人と人をつなげるような機能も持つようになるのだ。

■Journey Community

将来、地縁に依存しない社会となり、家を持たずに暮らす人が増える。

その結果、興味を共有する人々が集まる宿の一つ一つがそれぞれのコミュニティを形成していく。

それが、人(彼や彼女)が存在したことを示す証となるのだ。

■VR(Virtual Reality)を通したママさんのスポーツファン化計画(私をベースボールに連れて行って)

スポーツが嫌いな私は、夫が買ったVRを持って、子供を連れて球場に行った。

タブレットでフードスタンドやトイレの混雑状態をチェックでき、試合がエキサイトしても癒しのBGMや光で心が落ち着く。家族皆が楽しめる快適な野球観戦だ。

これらの物語は、現在の私たちの生活からは意外性があるように思えますが、人と技術が調和しながら共生する近未来社会では、実現可能な世界のように思えます。

これからも、感動あり、共感あり、ペーソスありの様々な人の生活が拡がっていくのでしょう。

また、この物語にたどり着くまでに、時間を区切って一歩ずつ議論を進め、多くのものから取捨選択して、短時間で結論を導き出すファシリテーターの手腕に感心しました。

物語の発表風景

物語の発表風景(1)

物語の発表風景(2)

最後に、主催者の小田COI研究リーダーと野原教授が感想と感謝を述べ、サイエンスカフェを締め括りました。 その後、参加者は興奮さめやらぬ様子で意見を交わしながら、三々五々帰途につきました。 今回のサイエンスカフェも大変エキサイティングな夕べでした。

挨拶をする小田研究リーダー(左)と野原教授(右)

小田研究リーダー

野原教授