JSTフェア2016 出展報告

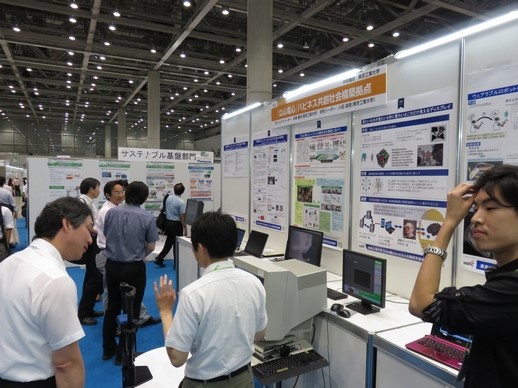

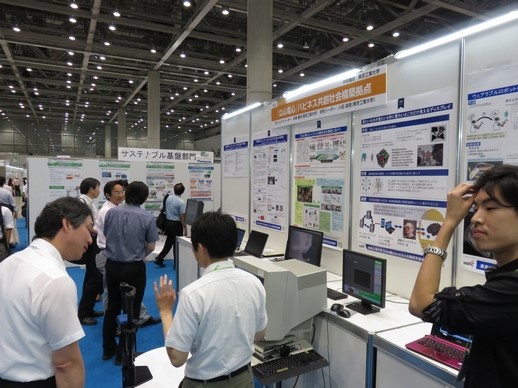

今年のJSTフェアは、8月25日と26日の2日間、東京ビッグサイトで開催されました。来場者は2日間で16,000人を超え、 JST設立20周年に相応しく盛況でした。当機構は、センター・オブ・イノベーション(COI)プログラムの18拠点が出展した会場で、最近の研究成果を披露しました。 すなわち「空気・行間を読むサービス」と「つながり共創空間サービス」の紹介とともにそのデモストレーションを行いました。

東工大ブースの様子 激励に訪れた三島学長一行

東工大COI拠点 展示ブース

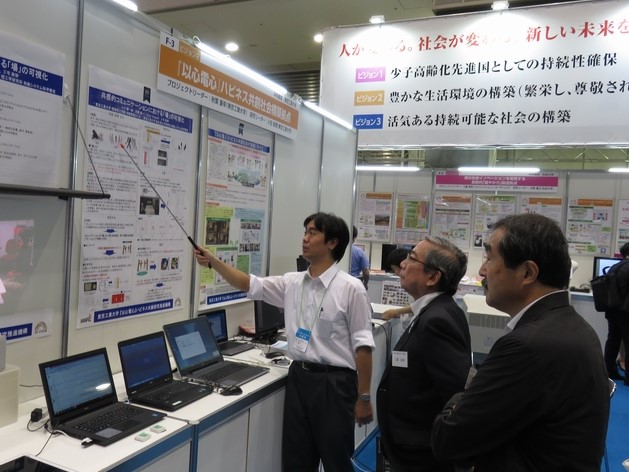

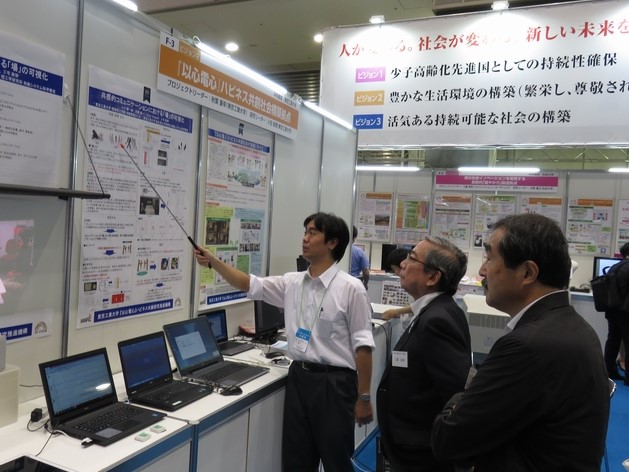

激励に訪れた三島学長一行

東工大では、3つのテーマについて展示を行いました。

最初の展示は、COI事務局による『以心電心』ハピネス共創社会 のコンセプト展示です。

これまでは、新しいセンサやアクチュエータが話題の中心になりがちでしたが、研究開発の最終的な目標はこれらのデバイスによって、

どのような社会を創造できるかという点です。このため、社会実装を想定した幾つかのアプリケーション・サービスを想定し、

これらを 2種類のイメージビデオで表現し説明しました。一つはワークスペースを活用して人と人を結びつけるつながり共創空間サービス、

もう一つは会合の場で真意を伝え感情を共有する空気・行間を読むサービスです。

場者の方々にはこれらのビデオを見ていただいて、様々なデバイスがどの様にして新しいサービスに結びついて いるか理解いただけたと思います。

"つながり空間サービス"と"空気・行間を読むサービス"のイメージビデオ

"つながり空間サービス"イメージビデオ

"空気・行間を読むサービス"イメージビデオ

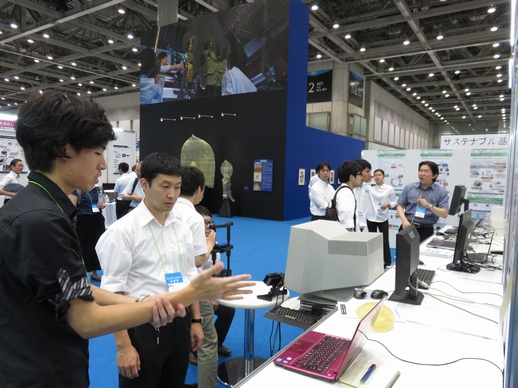

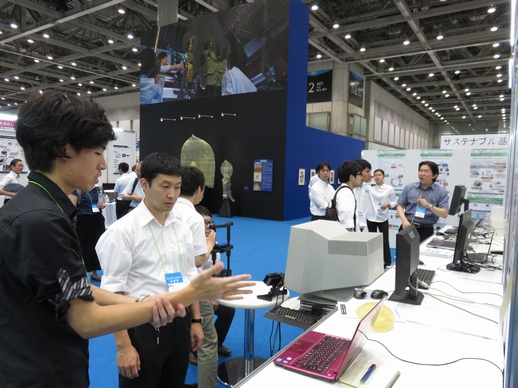

2つ目の展示は、三宅研究室の「体の動きのセンシング・アクチュエーションによる共感・共創の創生」です。 最近は個人の 多様化も進み、職場や学校での円滑なコミュニケーションが難しい世相になってきましたが、 本研究はその「場」に集う人々の動作を慣性センサで観測して、その時系列データを周波数ごとに分析することにより、 複数の人々の同調の様子をパターン化して表示するものです。 この研究は、人が集まるところで新たな人間関係が形成できることが期待され、つながり共創空間サービスに至るアプローチとして期待されています。

慣性センサによる動作解析と共感度について説明する様子

慣性センサによる動作解析と共感度について説明する様子

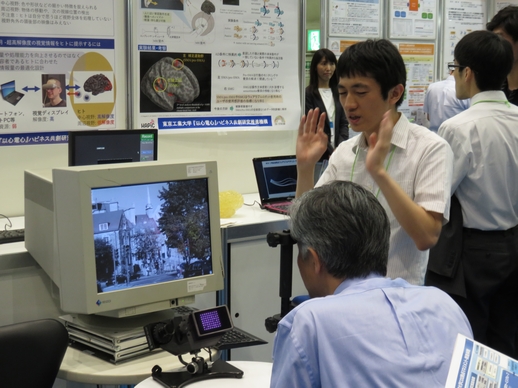

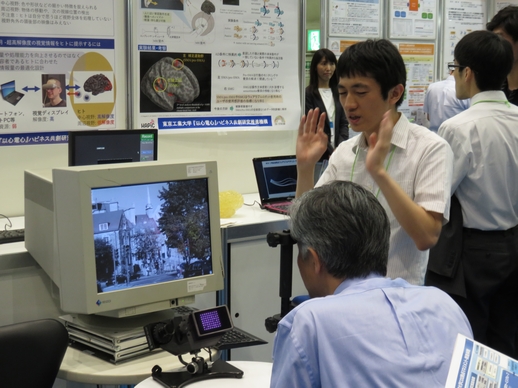

3つ目の展示は、葭田研究室による「感性やコミュニケーション状態の計測」です。 今回は2つの具体的な例で説明をしました。「見たいものが見たいときに見たいところだけ見えるディスプレイ」は、 対象物を観察してヒトの脳に伝達する際には、中心視野は高解像度で周辺視野は低解像度で伝達されることが観測されています。 また、もう一つの「ウェアラブルロボット使用時の操作感に関わる脳部位の検討」は、 ロボット操作時の違和感(イライラ感)が脳活動とどのような関係にあるのかをfMRIにて計測したものです。 何れもヒトの感性に関するものを人工知能で処理をする場合、どの様に課題を克服するか提示したものであり、 ヒトと機械のインターフェイスの基本的なテーマとなるものです。

「感性やコミュニケーション状態の計測」のデモ2件

「感性やコミュニケーション状態の計測」のデモ2件

「感性やコミュニケーション状態の計測」のデモ2件

2日目の午後に、会場内のステージで「センター・オブ・イノベーション(COI)プログラム 成果発表会」が開催されました。 これは COIの全18拠点が10分間のプレゼンテーションを行うものです。 東工大COIからは、三宅研究室の小川健一朗助教が 「共感的コミュニケーションにおける「場」の 可視化」と題して東工大COIプロジェクト全体と関連付けながら展示内容の説明をしました。 大変ユニークな研究であり、聴衆の反応は良好でした。

東工大 小川助教 成果発表会の様子

東工大 小川助教

成果発表会の様子

JSTフェアへの東工大COIの出展は昨年に続き2回目です。

今回はブースを拡げ、ポスターやビラも準備したためか、東工大ブースへの来訪者も増えました。

その中に東工大COIのコンセプトに関心を持った記者の方がおり、取材を受けました。

そして9月5日の日経BP社の日経テクノロジonlineに「繁栄し尊敬される国へ、東工大の「以心電心」構想」と題した記事が掲載されました。

http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/news/16/090203880/?rt=nocnt

第三者の観点で本プロジェクトに対する期待が述べられており、当事者として良く理解していただいたという感謝と、

今後の活動へのモチベーションが高まりました。成果の多いJSTフェアとなりました。